Araceli Teixidó – Clinica sotto transfert versus correlazione statistica

Lacan segnala come la scienza si costituì a partire da un’operazione di esclusione del soggetto (3) (4). Fu così che la scienza, questa potente forma di conoscenza, permise un approccio al mondo estraneo ai fantasmi umani e, nel campo medico, un approccio che, fin dall’inizio non tenne conto della partecipazione del ricercatore né del malato. Dall’avvento della scienza, resta inteso che un bacillo attacca la persona – sia essa peccatrice o meno – o che un antibiotico promuove la cura – sia il medico affidabile o meno. Esso ha costituito un sostanziale progresso nel campo della medicina a livello terapeutico, oltre a liberare i pazienti dal rischio di rimanere assoggettati ai fantasmi dell’operatore sanitario che li curava.

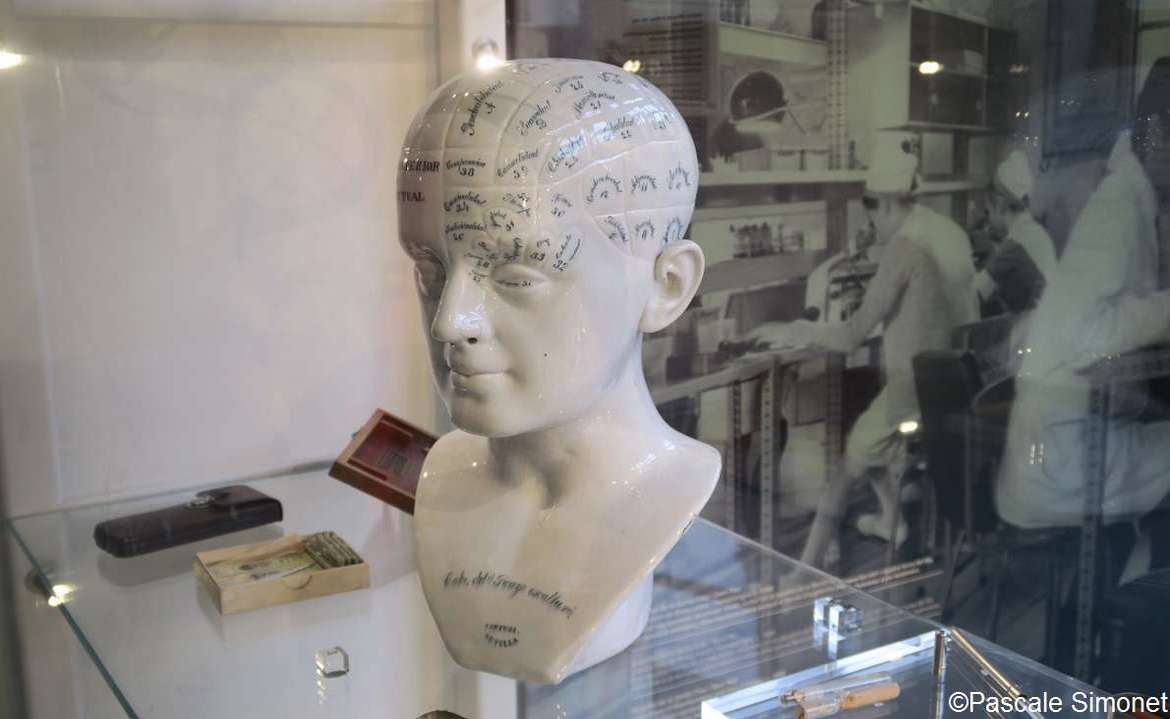

Pertanto, l’ingresso della scienza nella medicina rappresentò un notevole miglioramento su tutti i versanti. Questo tuttavia non ha impedito ai fantasmi dei professionisti di continuare a operare, ed ecco che li vediamo oggi sfociare in una riduzione dell’umano a una rete neuronale. Il soggetto escluso dalla scienza è catturato da essa sotto forma di causalità cerebrale. Potremmo considerare il neuro come un fantasma generalizzato, se non addirittura un delirio.

Quando si lavora con pazienti che hanno subito un danno cerebrale, ci si trova alle prese con una dinamica in cui la causalità viene immancabilmente a instaurarsi tra l’attività cerebrale e le reazioni del soggetto. La depressione, ad esempio, è uno degli effetti neurologici attesi nei pazienti colpiti da ictus, cui si somministrano finanche antidepressivi come metodo preventivo. Come segnala Jacques-Alain Miller (5), la correlazione statistica prende il sopravvento sul criterio clinico. Secondo un mio criterio, una delle cose da fare è dare a conoscere i nostri casi segnati dalla clinica sotto transfert, in cui si contesta il parametro statistico e si punta verso un altro luogo.

Una donna di giovane età, colpita da ictus, giunse da me inviatami dall’unità medica dell’ospedale, la quale aveva considerato la necessità di consultarmi a causa della sua apatia. Lei accettò il colloquio e, anticipando qualsiasi offerta, formulò una domanda: capire cosa le era successo. A cosa si riferiva? Cominciò coll’esporre le coordinate dei momenti più recenti della sua vita. Suo marito era morto anni fa a seguito di un incidente, lasciandola in uno stato di shock e perplessità tali da dover rivolgersi uno psichiatra il quale a sua volta le prescriveva psicofarmaci. Smise di prenderli quando si rese conto che non avevano fatto altro che propinarle una vuota allegria. Consultò allora uno psicologo che le dettava cosa fare. Dimodoché sospese il trattamento, non essendo quello di cui aveva bisogno, mentre continuava a rimanere sotto gli effetti di un lutto impossibile.

Nel suo racconto esponeva la sua situazione pregressa nonché lo stato in cui si trovava a quel tempo. La paziente riuscì a localizzare la causa scatenante del suo malessere ritrovandola nell’ictus. A questo punto, era arrivata alla conclusione che l’ictus le aveva dato un rinnovato senso d’esistere, un motivo per cui lottare. E allora mi comunicò che dava per concluso il trattamento.

Pertanto non fu necessario, per l’intervento, fare appello né al cervello, né al significante depressione, né ad alcuna correlazione statistica. L’ictus rendeva possibile una supplenza atta a tappare il buco lasciato dal marito.

Un’altra giovane paziente, anch’essa colpita da un ictus, venne a consultarmi perché spaventata: il racconto del caso rese palese la determinazione significante che intrecciava il suo problema cardiaco a una soggettività in cui la rimozione degli affetti la alienava a un rapporto tale da farle ripetere il ravage materno. Il transfert alloggiò questo malessere al punto da poterlo trattare.

Di nuovo, niente rete neuronale, soltanto la rete significante.

Un’altra donna venne da me insieme al marito a sua volta affetto da afasia post-traumatica in seguito a un ictus, che, però, riusciva a comunicare perfettamente. Egli era in trattamento da me durante il suo ricovero in ospedale, ed era riuscito fin dall’inizio a superare con grande abilità e determinazione le difficoltà imposte dall’afasia, potendo realizzare un trattamento delle difficoltà che presupponevano il processo riabilitativo, il disincontro con il personale sanitario nonché il proprio riorientamento professionale. Il trattamento logopedico gli aveva peraltro giovato al punto da farlo sentire meglio. Il lamento di lei si riassumeva nei seguenti termini: non riusciva proprio a capirlo per via dell’afasia. Dopo aver ascoltato il breve discorso seguito a tale lamento, le dissi: “Ma Lei l’ha mai capito quest’uomo?”. Le risate dei due non si fecero attendere, al che tagliai la seduta. Solo più avanti appresi che gli effetti di appacificazione furono più che importanti in quanto permisero di spostare la causalità organica alla causalità psichica, facendo in tal modo entrare qualcosa dell’ordine della castrazione e della vita.

La sedicente scienza cognitivista, la psicologia attuale, ha promosso un modo di concepire la mente umana come lettera morta, e il malessere come una serie di item erronei da riprogrammare. A nessuno importa sapere chi decide il programma, a quale scopo, né il fatto che chi riprogramma non fa altro che imporre la propria posizione di potere basata nell’assioma del neuro. Assioma, fantasma o delirio: qualcosa di non dimostrato che organizza la percezione e la ricerca (6). Il programma del godimento personale sfugge a qualsiasi determinazione scientifica, come rimase corroborato dal momento che il soggetto restò al di fuori di tale modalità di conoscenza. La deriva scientista – la scienza non ne ha alcuna colpa – dovrebbe soffermarsi a riflettere per riconoscere che non vi è nulla che essa possa dire del soggetto. Al medico moralista che trattava soggetti colpevoli, ha fatto seguito il medico scientifico che tratta coloro la cui faglia è localizzata nel cervello. Qui è in gioco una questione di etica, non di conoscenze. Il salto fra le due prospettive di approccio richiede il riconoscimento della faglia che si sostiene soltanto sotto transfert.

Il Seminario di studio che si terrà in maggio sarà occasione per ragionare insieme sulla distinzione tra effetti cerebrali e posizione del soggetto, in una tavola rotonda che avrà come cardine la clinica psicoanalitica in quanto esempio di un altro modo di fare.

Traduzione : Liliana Rodriguez Z.

Rilettura : Donato Bencivenga

- Lavoro presentato in occasione dell’incontro del Seminario “Verso Pipol 9”, tenutosi a Barcellona il 26 febbraio 2019.

- Araceli Teixidó, psicoanalista membro della ELP e dell’AMP. Psicologa clinica nell’Unità Locale Socio Sanitaria dell’Ospedale Sant Jaume (Calella, Barcellona). Coordinatrice della Rete Psicoanalisi e Medicina (ICF).

- J. Lacan, “La scienza e la verità”, in Scritti, Vol. II., Einaudi, Torino, 2002.

- G. Dessal, “Prefacio” a Las ciencias inhumanas, RBA, Buenos Aires, 2009.

Testo non tradotto in italiano (N.d.T.)

- J.-A. Miller, Todo el mundo es loco, Paidós, Buenos Aires, 2015, p.145.

- J.-A. Miller, “Néuro-, le nouveau réel”, in Revue La Cause di Désir. Nº 98, Marzo 2018, pp. 111-121.