Guy Poblome – La guerre des neurones

Ces dernières années, les recherches sur les causes neurologiques de l’autisme se multiplient, et se contredisent.

La théorie dominante, selon les études à partir des imageries IRM, montre chez les sujets autistes à la fois un défaut de connexions dites « longue distance » qui relient des neurones éloignés dans le cerveau, et une forte densité des connexions « courtes distance » entre des zones cérébrales adjacentes, à l’origine des défauts des traitements de l’information et de la relation aux autres.

Or, une étude récente de l’équipe Neurospin du CEA Paris-Saclay, utilisant une technique de neuro-imagerie nouvelle, arrive au résultat tout à fait inverse, et indique un déficit de connexions « courtes distances » chez certaines personnes atteintes de TSA, une anomalie justement corrélée au déficit de deux dimensions de la cognition sociale (les interactions sociales et l’empathie [1].

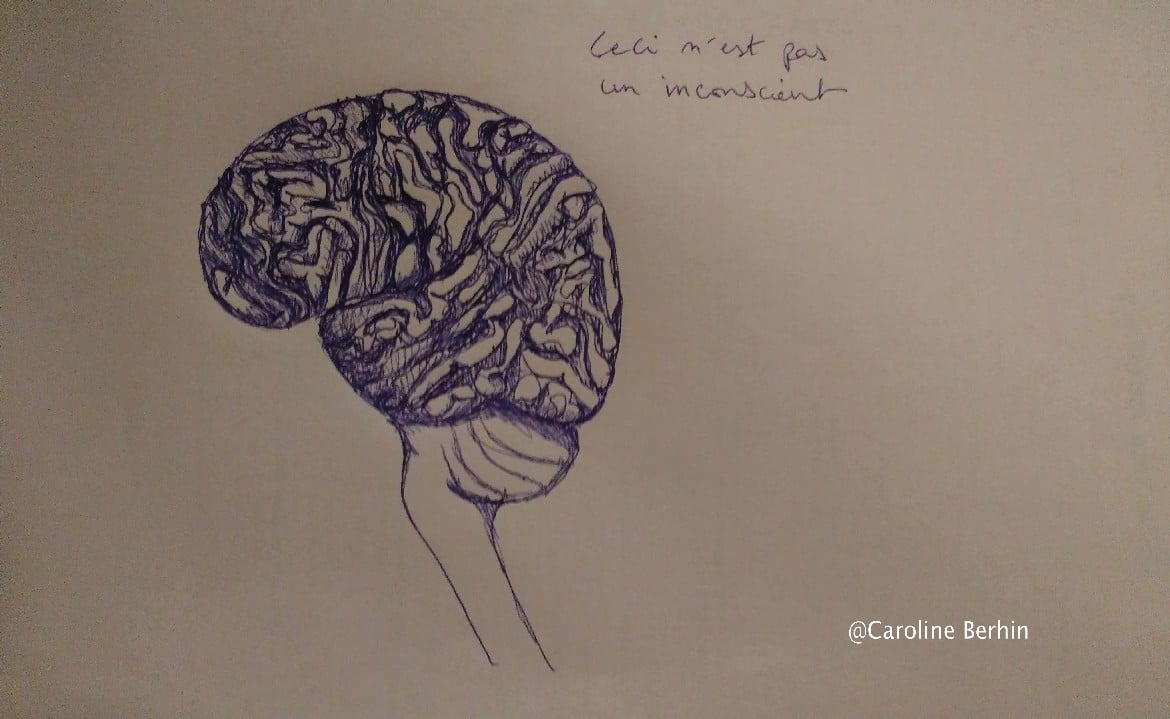

En regard de cette guerre des neurones, le titre du congrès Pipol9 est d’une salubrité détonante. Il extrait la psychanalyse et l’inconscient d’un face à face, d’une opposition avec les neurosciences, qui en fait n’existe pas, mais où on essaye de les attirer et de les enfermer. Entre le cerveau et l’inconscient, pas de rapport !

Dès lors, prendre comme point de départ le sujet de l’inconscient pour aborder ce qu’il en est de l’autisme, ce n’est pas dire que la psychanalyse détient la vérité scientifique de l’autisme. Lacan a voulu sans doute à un moment élever la psychanalyse à la hauteur d’une science, mais il en est revenu, pour confirmer ce que Freud disait de l’inconscient, c’est que c’est une hypothèse. En fait, il faut croire à l’inconscient pour qu’il existe, il faut aller voir un psychanalyste pour que l’inconscient se mette à se manifester. Et le plus remarquable, c’est que ça a des effets !

Prendre ce point de départ du sujet de l’inconscient, c’est donner toute sa mesure à ce que Lacan dit de la folie, c’est qu’il s’agit d’une « insondable décision de l’être ». Mais en fait, cela vaut pour tout un chacun, dans sa singularité de parlêtre. Il y a là un choix, un choix forcé certes, mais un choix subjectif, le choix d’une position subjective à l’égard de l’Autre du langage et du réel de sa rencontre.

Et d’ailleurs, même s’il y a un handicap, même si le cerveau, ou les gênes, ou les membres sont touchés, cela n’enlève rien au fait qu’il y a là un sujet. Le sujet, c’est l’envers de l’objet. Le sujet est celui qui est responsable, au sens où il répond de ce qui lui arrive, de son inconscient, et même de son handicap. Sinon, il est réduit à l’objet de son handicap, il est réduit à son handicap, à son déficit, son défaut génétique ou neurologique. C’est une question éthique fondamentale. Nombre de travaux cliniques le montreront lors des simultanées de Pipol9, au cas par cas, comme le propose Éric Laurent : « Que pratique-t-on ? On répond par la pratique elle-même, par le cas par cas. Ce sont les exemples qui sont les thèses, plutôt que l’inverse. » [2]

[2].Laurent É., La bataille de l’autisme. De la clinique à la politique, Paris, Navarin / Le Champ freudien, 2012, p. 47.