Pascale Simonet – La psychanalyse « par-dessus le marché »

Lacan a ardemment désiré que la psychanalyse s’affronte aux conséquences irrespirables du discours de la science, qu’elle soit « le poumon artificiel » chargé « d’assurer ce qu’il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l’histoire continue. » [1] Il nous a donné les outils pour nous débrouiller avec le fait que « l’inconscient lacanien n’a de corps que de mots », que le langage n’a rien d’un organe, mais qu’il est lié à quelque chose qui fait trou dans le réel, pointe Lilia Mahjoub dans ce numéro.

La démocratie, sous sa figure niveleuse, est une sorte de naïade transformée en harpie, soulignait déjà Jacques-Alain MILLER en 2002 [2]. La modernité voudrait qu’on l’aime, elle est très fâchée avec ceux qui ne l’aiment pas. Nous vérifions quotidiennement la vitalité effrénée du discours de l’homéostase dont la face totalitaire se manifeste dans son impatience et sa fébrilité à éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à ramener la tension au plus bas. « Rien ne vaudra jamais l’endormissement », disait-il alors. Mais rien non plus ne fera que le cerveau soit plus qu’une machine à rêver, rien n’empêchera que « l’inconscient, ça parle », et que ça moque l’homéostase, nous dit ici Chris M. Alexandris.

Devenue plaie de la civilisation neuro-centrée, l’analyse se présente aujourd’hui comme un espace de respiration indispensable pour les sujets, de plus en plus nombreux, qui refusent qu’une image cérébrale, aussi précise soit-elle, soit prise pour le réel sur lequel ils se cognent. Ils ont fait l’expérience que se soustraire au mode de dire commun les ouvre à l’émergence nouvelle d’une parole susceptible de produire des effets de vérité et de jouissance inédits. Ainsi l’analyse œuvre-t-elle de façon déterminée contre toute réduction. Nous ne visons pas la réduction du champ des références de l’analysant, précise Nathalie Wülfing, mais nous interrogeons, sous transfert, la place que prend son discours dans le symptôme. De quoi ce discours est-il le symptôme ?

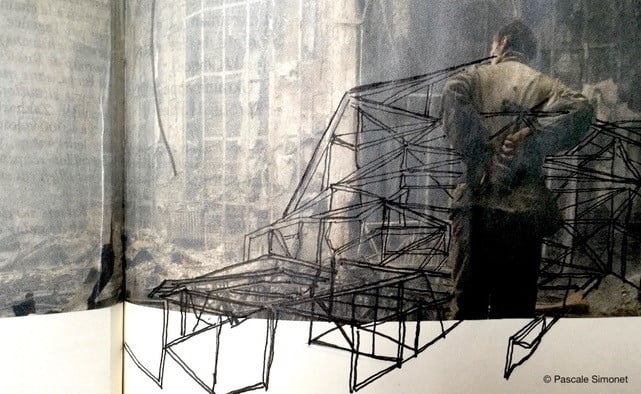

Si nous voulions trouver un élément pour favoriser la rencontre entre l’inconscient et le cerveau, dans le titre choisi pour notre Congrès, ce serait sur ce chemin du « rien », propose Sergio Caretto, ce « rien » en commun, ce « rien » qui anime la pulsion, ce « rien » incommensurable qui prend son départ du vivant du corps parlant. Plutôt que de faire fond sur l’impuissance de sujets déficitaires qui recourent à l’assistance technique logée dans des organismes artificiels (René Fiori), la psychanalyse ramène le langage vers les jeux possibles dans la langue. Elle opère sur le modèle du Witz, tourné vers un au-delà où « rien » n’est à trouver, mais où gîte la satisfaction d’une jouissance obscure qui fait signe. Bataillant ferme contre « la haine de l’obscur », – cette part intime à laquelle chacun à affaire, qui le dévore et qui lui est insupportable – elle ne survivra qu’à ranimer toujours en elle le feu poétique, sans se soucier des impératifs dictés par l’utilité directe qui ne sont fait que pour voiler, bercer, étouffer. Ce numéro d’a-kephalos en décline diverses modulations.

[1] Lacan, « Le jouir de l’être parlant s’articule », la Cause du désir, n° 101, mars 2019, p. 13.

[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Un effort de poésie. », leçons du 13 et 20 novembre 2002