Araceli Teixido – Clinique sous transfert versus corrélation statistique

Lacan montre que la science [2] se constitue à partir de l’opération de l’exclusion du sujet [3]. C’est ainsi que la science, ce puissant mode de connaissance a permis une approche du monde, étrangère aux fantasmes humains et, en médecine, une approche dans laquelle la participation du chercheur et du malade ne comptait pas a priori. A partir de l’entrée en jeu de la science, on comprend qu’un bacille attaque la personne – indépendamment du fait qu’elle soit fautive ou pas – ou qu’un antibiotique puisse promouvoir la guérison – indépendamment du fait que le médecin soit ou non digne de confiance. Ceci constitue dans l’environnement médical un progrès thérapeutique énorme et libère en outre les patients de toute soumission aux fantasmes du professionnel qui les soigne.

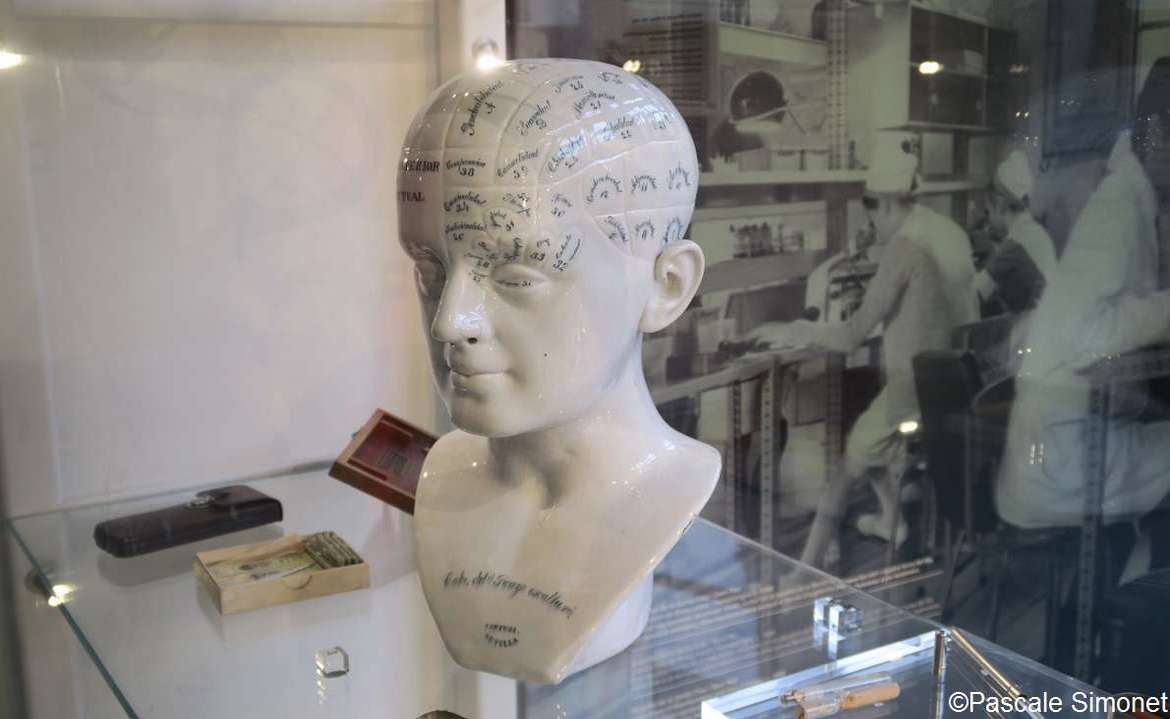

Pour autant que l’introduction de la science en médecine ait entraîné une amélioration à tous les niveaux, elle n’a cependant pas empêché que les fantasmes des professionnels continuent à opérer. Nous les trouvons aujourd’hui sous la forme de la réduction de l’humain à un réseau neuronal. Le sujet exclu de la science est par elle arraisonné sous la forme de la causalité cérébrale. Nous pourrions considérer le neuro comme un fantasme généralisé, ou un quasi délire.

Le travail avec des patients atteints de lésion cérébrale nous place dans un contexte dans lequel une causalité sans faille s’établit entre le cérébral et les réactions du sujet. Par exemple, la dépression est une des conséquences neurologiques attendues chez les patients qui ont eu un ictus [4] ; on leur prescrit même des antidépresseurs à titre préventif. Comme le montre Jacques-Alain Miller [5], la corrélation statistique prend le pas sur le critère clinique. Il me semble qu’une des choses que nous pouvons faire est de montrer avec notre clinique sous transfert les cas qui contredisent le critère statistique et qui visent un autre lieu.

Je me suis occupée d’une jeune femme affectée par un ictus, que l’équipe hospitalière m’avait adressée en raison de son apathie. Elle a accepté un entretien avec moi et sans attendre une quelconque offre de ma part, a formulé une demande : comprendre ce qui lui était arrivé. À quoi se référait-elle ? Elle a expliqué les coordonnées de sa vie récente. Son mari était mort dans un accident il y a quelques années et elle était restée dans un tel état de choc et de perplexité qu’elle alla consulter un psychiatre qui lui donna des cachets. Elle cessa de les prendre lorsqu’elle constata qu’ils lui procuraient une joie vide. Elle consulta un psychologue qui lui dit ce qu’elle avait à faire. Elle les quitta, ce n’était pas ce dont elle avait besoin. Elle était encore toujours sous l’effet d’un deuil impossible.

Le récit de la patiente renvoyait à sa situation personnelle antérieure et aux conditions dans lesquelles elle se trouvait ces jours-là. Elle a pu localiser un déchaînement pour le mal-être, auquel elle a attribué l’ictus. Arrivée à ce point, elle conclut que l’ictus lui avait procuré un sentiment de vie renouvelé, un motif pour lequel lutter. Et elle m’annonça que notre traitement avait trouvé sa fin.

Pour autant il n’avait fallu recourir ni au cerveau ni au signifiant dépression, ni a aucune corrélation statistique pour intervenir. L’ictus lui a permis une suppléance pour couvrir le trou laissé par le mari.

Une autre jeune patiente qui souffrait également d’un ictus consultait parce qu’elle était effrayée : le récit du cas rendait compte d’une détermination signifiante liant le problème cardiaque dont elle souffrait à une subjectivité dans laquelle la dépression des affects la laissait aliénée à une relation où elle répétait le ravage maternel. Le transfert accueillit ce mal-être qui a pu se traiter.

A nouveau, rien du réseau neuronal, seul le réseau signifiant.

Une autre femme vint avec son mari. Il était aphasique depuis l’ictus mais se faisait très bien comprendre. Je l’avais reçu lors de son admission à l’hôpital, et il surmontait depuis le début, avec grande habileté et de façon décidée, la difficulté qu’imposait l’aphasie. Il arrivait à traiter les difficultés liées aux processus de réhabilitation, à l’embrouille avec les professionnels et à sa réorientation professionnelle. En outre la logopédie lui fit du bien et elle lui permit une certaine amélioration. Sa plainte à elle : elle n’arrivait pas à le comprendre, en raison de son aphasie. Après avoir écouté le bref développement qui suivait cette plainte, je lui dis : « mais vous l’avez pourtant compris un jour cet homme ? » Leur rire à tous deux ne se fit pas attendre et j’interrompis la séance. J’ai su plus tard que les effets d’apaisement furent très importants, grâce à un déplacement de la causalité organique vers la causalité psychique, en introduisant aussi quelque chose de la castration et de la vie.

La prétendue science cognitive, la psychologie actuelle, a promu un mode de compréhension de l’être humain comme lettre morte et elle a réduit le mal-être à une suite d’items erronés qu’il s’agit de reprogrammer. Personne ne se demande qui décide du programme, et pourquoi. Personne pour soulever le fait que la prétention à reprogrammer n’est qu’un exercice d’imposition d’un rapport de pouvoir basé sur l’axiome du neuro. Axiome, fantasme ou délire : quelque chose qui n’a pas été démontré vient organiser la perception et la recherche [6].

Le programme de jouissance personnelle échappe à toute détermination scientifique, tout comme reste fondamental le fait de laisser le sujet hors de ce mode de connaissance. La dérive scientiste – ce n’est pas la faute de la science – devrait s’arrêter avec la reconnaissance que le sujet ne peut rien dire. Au médecin moral qui abordait des sujets coupables a succédé le médecin scientifique qui s’adresse à ceux dont la faille se localise dans le cerveau. C’est une question d’éthique, non de connaissance. Le saut entre les deux modes d’approche du monde nécessite la reconnaissance de la faille qui ne se soutient que sous transfert.

Dans le travail du Séminaire du mois de mai, nous pourrons partir de la distinction entre effets cérébraux et position du sujet, à une table de conversation qui prendra pour axe la clinique psychanalytique comme exposé d’une autre façon de faire.

Traduit de l’espagnol par Jean-François Lebrun

* Psychanalyste, membre de l’ELP et de l’AMP. Psychologue clinicienne aux Unités Sociosanitaires de l’Hôpital Saint Jacques (Calella, Barcelone). Coordinatrice du Réseau Psychanalyse et Médecine (ICF)

[1] Exposé présenté au Séminaire Vers Pipol 9, le 26 février 2019 à Barcelone.

[2] Lacan J., « La science et la vérité », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 855-877.

[3] Dessal G., « Préface », Las ciencias inhumanas, Madrid, Ed. Gredos, 2009.

[4] Ictus : atteinte cérébrale, accident vasculaire cérébral (ndt.).

[5] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Tout le monde est fou », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris viii, 2007-2008.

[6] Miller J.-A., « Neuro-, le nouveau réel », La Cause du désir, no 98, mars 2018, p. 111-112.