Vilma Coccoz – Penser avec les pieds

Ce passage de « La Troisième » m’a toujours fait une forte impression, quand Lacan s’adressant à l’audience, profère : « Vous vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. Je ne vois pas pourquoi je vous dissuaderais. Moi, je suis sûr – je suis sûr comme ça, c’est mon affaire – que ça se tient dans les peauciers du front, chez l’être parlant exactement comme chez le hérisson. » [1]

Il expose alors son goût pour ces êtres bizarres, plus concrètement il mentionne son émerveillement quand ils font des plis dans leurs muscles du front. Il assimile ceci à la manifestation de la fureur et il affirme également que cela peut nous arriver, à nous.

Grâce à internet nous pouvons apprendre beaucoup de choses à propos des hérissons car ils sont devenus des animaux de compagnie appréciés. Par contre, leurs signes de fureur ne sont pas localisés dans le front sinon dans les grognements qu’ils émettent et dans cette conduite sauvage qui est la leur, de dresser leurs piquants jusqu’à faire une pelote.

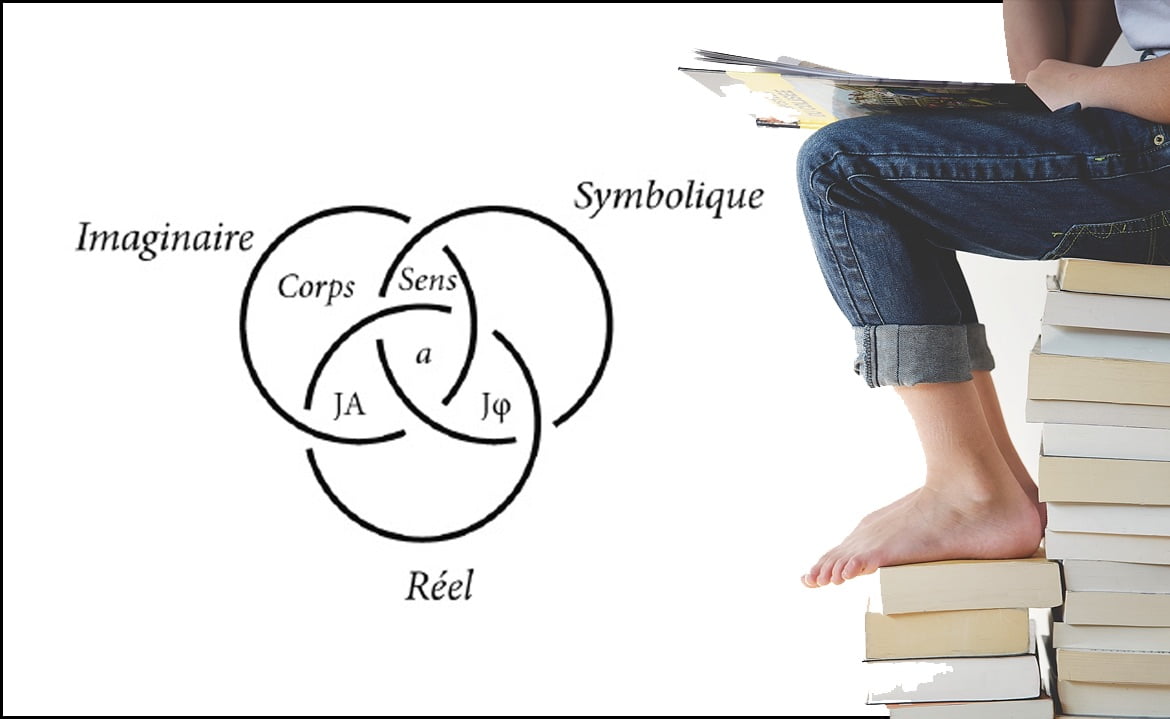

Mais Lacan continue sa réflexion : « Si vous pouvez penser avec les peauciers du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. Eh bien, c’est là que je voudrais que ça entre – puisque, après tout, l’imaginaire, le symbolique et le réel, c’est fait pour que, ceux de cet attroupement qui me suivent, ça les aide à frayer le chemin de l’analyse » [2].

La délocalisation organique de la pensée à laquelle Lacan nous incite se dévoile donc en premier lieu, à travers un witz, plaçant la pensée dans l’imaginaire du corps où il loge sa conception de l’éternelle dualité : ce que nous dénommons âme, rassemble en réalité, nos pensées sur le corps. Si nous réfléchissons profondément, cette activité « intérieure » peut se donner à voir dans notre front crispé.

Mais la pensée que Lacan nous propose, dérivée du nouage de trois registres, est ce qui met en mouvement le corps pour le porter vers le chemin de l’analyse, localisant l’analyste dans le tissage des trois cercles, ce qui cause le déplacement du corps parlant. Ceci est démontré dans son ultime considération concernant la phobie du petit Hans.

Le problème du petit Hans est topologique, il concerne la place à partir de laquelle se déplacer – quel parcours faire pour pouvoir retourner ? – et au lien avec l’autre – peut-il faire ce parcours tout seul ou est-il obligé de le faire avec sa mère ? Si le retour à la maison lui semble impossible, c’est parce qu’il n’a pas trouvé la sortie – l’exit paternel – de l’unique circuit dont il dispose, le maternel. Pour cette raison, Hans ne peut pas réaliser son souhait de bouger ses pieds jusqu’à la rampe située en face de sa maison, de jouer avec les autres enfants et de retourner ensuite tranquillement chez lui. Ce fait est relevé par Lacan : ce n’est pas parce que l’enfant n’a pas le sens de la réalité ou qu’il a peur de se perdre qu’il ne peut pas rentrer chez lui. Hans explique comment il pourrait se débrouiller pour retourner seul à la maison si cela arrivait, car il n’a pas de troubles cognitifs ou de la représentation.

Par le biais de la phobie des chevaux, l’enfant arrive à nommer sa difficulté avec le mouvement tout en obtenant un seuil, une signalisation, un parcours balisé par la peur. Ce que Hans craint, c’est qu’en essayant de sortir du circuit maternel, la maison soit déplacée et que son lieu puisse aussi disparaitre. Parce que « l’enfant n’est pas un enfant abstrait. Il a une histoire […] qui se spécifie de cette particularité », son désir est en lien à « sa maman et pas la maman du voisin, de même pour le papa » [3].

Grâce à l’appui paternel, Hans a pu parcourir le chemin jusqu’à la consultation de Freud et retrouver ainsi un véritable exit, celui qu’offre le discours analytique, propulsant l’a-pensée qui rend possible la marche en direction du désir.

Traduction : Rosana Montani

[1] Lacan, J., « La Troisième », La Cause freudienne, no 79, octobre 2011, p. 14.

[2] Ibid.

[3] Lacan J., Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines, Scilicet 6/7, p. 45.